乗り出す。計算速度は今年6月に世界一のスパコンになった理化学研究所の「京(けい)」を

100倍上回る。自動車部品の設計や省エネ半導体などの開発を後押しし、日本の産業競争力

の向上につなげるのが狙い。2020年ごろの実用化を目指す。

次世代スパコンは毎秒100京(京は1兆の1万倍)回の計算能力を目指す。地震・津波の予測や

新材料の開発などに利用するデータを短時間で処理できるほか、宇宙開発に欠かせない情報も

提供する。また次世代スパコンの消費電力は既存の技術をそのまま導入すると原発1基分に

なるといわれ、研究開発を通じて省エネ型半導体の実用化も後押しできる。

文科省は富士通やNEC、理化学研究所などの研究者が参加した作業部会を設置し、次世代

スパコンの実用化に必要な課題の検討に着手した。12年度の概算要求に研究開発費を盛り

込む方向で、年内にも具体的な開発計画を決める。

世界一のスパコンを巡っては、日米中が激しく開発競争を繰り広げる。理化学研究所と富士通が

共同で開発した「京」は、昨年1位だった中国の「天河1号A」を上回り、日本のスパコンとして

7年ぶりに世界一を奪還した。ただ、欧米や中国の研究機関はエクサ(100京)レベルの

計算能力を持つ次世代スパコンの開発計画を進めており、1位を奪われるのは時間の問題だ。

文科省は新たな開発で世界一を維持したい考え。ただ開発費は1千億円以上に達するとみられ、

国からの予算捻出は難しい。このため、文科省は開発の初期段階から「防災」や「医療」など

利用目的をあらかじめ設定したうえで、民間企業などの協力を得る。

▽記事引用元 : 2011/8/7 2:05 日本経済新聞

http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819595E2E1E2E3998DE2E4E2EAE0E2E3E39F9FEAE2E2E2

- 中国の宇宙ステーションが打ち上げ秒読みに…有人月飛行も視野 -

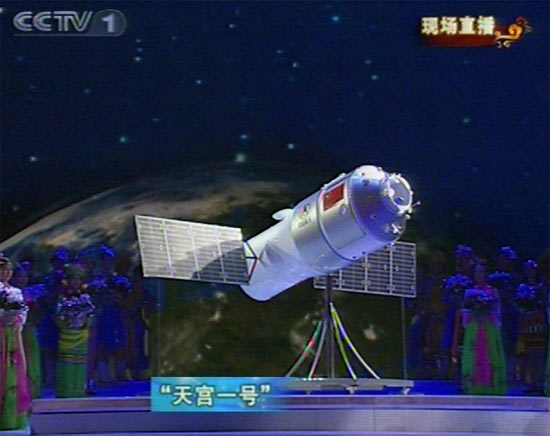

中国の宇宙ステーション「天宮1号」が、打ち上げの秒読み段階に入ったことが分かった。酒泉衛星発射

センター(内モンゴル自治区)で8月中に打ち上げる予定という。同ステーションを利用して中国は宇宙船

のドッキング技術を確立し、有人月飛行にも役立てる考えだ。中国新聞社などが報じた。

「天宮1号」は中国にとって宇宙ステーションの「ひな形」となる。設計上の寿命は2年間だ。重量は約8トンで、

長征2Fロケットで打ち上げる。

打ち上げ後は、神舟8号、9号、10号とのドッキングを行う。8号は無人だが、9、10号は有人で「天宮1号」

とのドッキングを行う。

ドッキングは、軌道上に長期間使用する宇宙船を打ち上げた場合、物資の補給や搭乗員の交代などの

ために、欠かせない技術だ。

米国が1960-70年代に行った有人月飛行の「アポロ計画」では、サターン5型という超大型ロケットを使い、

月到達に必要な司令船、機械船、着陸船を一気に月周回軌道に送り込んだ。ただし、月面での活動を

終えた着陸船と司令船をドッキングさせる技術は不可欠だった。

中国の有人月探査の方式は明らかにされていないが、サターン5型より小さなロケットで何回かに分けて

必要な宇宙船などを地球周回軌道に乗せ、ドッキングさせてから月に向かわせる可能性がある。米国は

新たな月や火星探査について、「複数回打ち上げ方式」の「コンステレーション計画」を進めたが、遅れや

予算の圧迫で2010年に断念した。(編集担当:如月隼人)

ソース : サーチナ 2011/08/08(月) 12:20

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0808&f=it_0808_009.shtml

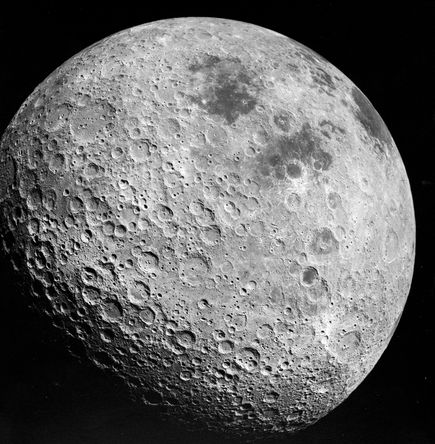

起伏の激しい側と平坦な側が生まれたという新たな説が登場した。

月には、常に地球のほうを向いている“表側”と、地球からは見えない“裏側”があるが、両半球に違いが

あることは、長らく天文学者の間で謎となっている。表側の地形は比較的高度が低くて平坦なのに対し、裏

側は高くて山が多く、地殻がはるかに厚い。

新たなコンピューターモデルによると、この違いは、月より小さな“随伴衛星”が、初期のころに月の裏側

に衝突したと考えることで説明がつくという。そのような衝突が起こると、非常に硬い岩石物質が月の裏側

に飛び散る結果となり、それが現在、月の高地を形成しているというのだ。

この説が事実なら、小さいほうの月は、大きいほうの月に時速約7100キロでぶつかった計算になる。

「質量の大きい2つの物体が互いの重力に引かれてぶつかったとすると、これは考えられる限り最も速度の

遅い衝突だ」と研究共著者でカリフォルニア大学サンタクルーズ校(UCSC)の惑星科学者であるエリック・ア

スフォーグ(Erik Asphaug)氏は話す。

そのような比較的遅いスピードで月の裏側に衝突した場合、岩石が溶けたり、クレーターができたりする

ほどのエネルギーは生じなかったはずだ。代わりに、小さいほうの月の物質が、大きいほうの月の表面に

まき散らされたと考えられる。

「自動車の衝突と同じで、バンパーはつぶれても互いの車体が溶けたりはしない。それと同様の現象だ」と

アスフォーグ氏は言う。

◆月の衝突で地球に流星群

アスフォーグ氏と、UCSCの博士研究員マーティン・ジャッツィ(Martin Jutzi)氏が提唱した今回の説による

と、2つの月は8000万年ほどの間は何事もなく共存し、それぞれの安定した軌道上にあったという。2つの月

は色も組成も同じだったが、一方が他方より3倍ほど大きかったとアスフォーグ氏は述べている。「現在残っ

ているほうの月が空に浮かぶ姿は、大きなディナープレートのようで、それが沈むと、もうひとつの月が約60

度遅れてその後を追った」。

今回のモデルによると、2つの月が共存したこの短い期間は、地球との自然な重力の相互作用により、2つ

の月が地球から遠ざかっていったことで終わりを告げたという。太陽の重力が作用して小さい月の軌道が不

安定になり、大きい月に引き寄せられたのだ。

さほど激しいぶつかりあいでなかったとはいえ、2つの月の衝突は、何兆トンもの破片を宇宙空間に放出し、

数日間は2つの月がはっきり見えなくなったほどだと考えられる。「この塵が晴れたとき、月はひとつになった。

現在見える月と同様の姿になったのではないか」とアスフォーグ氏は言う。

そして衝突から最大100万年の間、さまざまな大きさの月のかけらが地球に降り注いだとみられる。大きい

もので直径100キロにも及んだ可能性がある。「長期間、空一面に流星が降り注いだことだろう」とアスフォーグ

氏は言う。しかし、おそらく地球上には、この見事な天体ショーを目撃する生物はまだ存在しなかったはずだ。

宇宙飛行士に認定された(右から)油井亀美也さん、金井宣茂さん、大西卓哉さん

宇宙航空研究開発機構は26日、宇宙飛行士候補に選抜し、米国などで訓練を続けていた油井亀美也さん(41)と大西卓哉さん(35)、金井宣茂さん(34)の3人を、国際宇宙ステーションに滞在する飛行士として認定したと発表した。宇宙機構の飛行士は9人となった。

3人は候補に選ばれて以降、ステーションのシステムについての基礎知識やロシア語などを学んだほか、地上にある装置でロボットアームの操作や船外活動を模擬した訓練に従事していた。

油井さんは長野県生まれで航空自衛隊のパイロット出身。大西さんも全日空のパイロットだった。

金井さんは千葉県生まれで防衛医大卒業後、同大病院などを経て、海上自衛隊所属の医師。

3人は今後、ロシアのソユーズ宇宙船に搭乗するための訓練に入る予定。

2ちゃんねるの反応は以下から

宇宙航空研究開発機構は26日、宇宙飛行士候補に選抜し、米国などで訓練を続けていた油井亀美也さん(41)と大西卓哉さん(35)、金井宣茂さん(34)の3人を、国際宇宙ステーションに滞在する飛行士として認定したと発表した。宇宙機構の飛行士は9人となった。

3人は候補に選ばれて以降、ステーションのシステムについての基礎知識やロシア語などを学んだほか、地上にある装置でロボットアームの操作や船外活動を模擬した訓練に従事していた。

油井さんは長野県生まれで航空自衛隊のパイロット出身。大西さんも全日空のパイロットだった。

金井さんは千葉県生まれで防衛医大卒業後、同大病院などを経て、海上自衛隊所属の医師。

3人は今後、ロシアのソユーズ宇宙船に搭乗するための訓練に入る予定。

2ちゃんねるの反応は以下から